|

|

編集部のお薦め

|

| |

|

|

| |

岩永勝さん、2006年度の日本農学賞・読売農学賞を受賞 |

|

| |

|

|

| |

22回生の岩永勝さん(国際トウモロコシ・小麦改良センター<CIMMTY・メキシコ在>所長)は、標記の各賞を受賞、2006年4月5日、東京で、授与式・受賞記念講演・祝賀パーティー等が、行われました。日本農学賞は、農学関係の50を超える学会が加盟している日本農学会が「農学上顕著な業績を挙げたもの」に贈るたいへん権威のある賞です。

当日の記念講演の大要を、スライド画像とともに、掲載します。 |

|

| |

|

|

| |

日本農学賞・読売農学賞受賞記念講演より(2006.4.5) |

|

| |

|

|

| |

植物遺伝資源の保全と利用のための遺伝育種研究と国際貢献 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

作物育種は新しい品種という“完成品”を世に出し, その新品種が栽培者, 消費者によって厳しく評価される仕事である。 そのためには部分的な点だけではなく総括的に研究を行う必要性が出てくる。 私はこれまで, 遺伝資源, 細胞遺伝学(特に倍数性操作, 全数性配偶子利用), 分子遺伝学, 集団遺伝学, 生物統計学など一般的に遺伝育種に含まれる研究分野だけでなく, 民俗学, 応用昆虫学, 栽培学, 植物病理学, 加工利用, 栄養学, 農村経済学, 国際政策などに興味を持ち, かつ現場で活用してきた。 個別の分野での研究の観点から育種研究を行うだけではなく, これらを総合的に駆使し, また全体を俯瞰しながら, 完成度の高い新品種を作り上げる学際的なアプローチをとる必要があった。このような包括的な思考・経験が,これまでの現場向きの遺伝育種学研究の成果につながった大きな要因だと思われる。 |

|

| |

|

|

(農学研究の意義) |

|

| |

|

|

「遺伝資源の保全と利用」の観点から, 遺伝育種研究だけではなく国際的政策の面でも長い間にわたり国内外の研究機関で活動してきた。 遺伝資源という「人類共有の財産」に関わり, また「品種改良」という現場での勝負という厳しい世界で生き, そして28年間に亘り海外において「農業の現場」での経験をし,また研究管理職としての現場経験を基礎に議論を進めたい。 |

|

| |

|

|

(農学研究は社会の役に立つか?) |

|

| |

|

|

農業は社会安定, 平和の基盤である。現在でも開発途上国の人口の70%は農村に住むか農業関連産業に従事している。 農業生産が上手くいかないと, これらの人々の生活の基盤が成り立たない。 農村の荒廃は社会不安, そしてテロの温床となる。 開発途上国にとって最大の産業である農業は社会発展のエンジン(けん引役)であり, 農学研究はガソリンの役を果たす。 |

|

| |

|

|

(20世紀最大の成果「緑の革命」) |

|

| |

|

|

農学研究での20世紀最大の成果は「緑の革命」であろう。1960年代半ばに南アジアでは食糧生産が人口増加に追いつかないために大規模な飢餓が心配された。 メキシコにあるCIMMYT, フイリッピンにあるIRRIが中心となり従来の品種に比べ収量が2~3倍も高いコムギ, イネの品種が作成され, その普及によって飢餓を救うことになり、「緑の革命」と呼ばれた。この業績によりCIMMYTのコムギ部長であったボーローグ博士に1970年のノーベル平和賞が授賞された。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

ボーローグ博士 |

背丈の違うコムギ |

農林10号での貢献 |

南アジアに送られた種もみ |

南アジアでの栽培 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

(「緑の革命」から学ぶもの) |

|

| |

|

|

その基盤になった農業技術はその後の農業研究及び国際研究協力のあり方に大きな影響を与えた。矮性遺伝子を利用した育種, 収穫指数の改善, 広域適応性, 世代促進技術, 遺伝子銀行の世界的ネットワークの確立, 農業技術と政策の連携, 国際的品種評価体制確立などがその主な点である。 当時農学部の1年生であった私は「緑の革命」に触発され,遺伝育種学が世界の平和へ貢献できるのだと感銘し,現在の道を選んだ。 |

|

| |

|

|

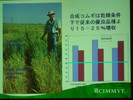

(高品質タンパク・ トウモロコシ QOM の開発) |

|

| |

|

|

凡そ20年間の期間の現場研究での成果である「緑の革命」を始めとして, 遺伝資源を活用することにより画期的成果を挙げた例をみてみると, そのいずれも研究者としての創意工夫, 実用化へのたゆまない努力の結果である場合が多い。 CIMMYTの研究成果の1つにトウモロコシのたんぱく質の栄養価の改善がある。 1963年に米国の研究者がペルー在来の品種のリジンとトリプトフアンという必須アミノ酸含量が従来のトウモロコシに比べ2倍高いことをScienceに報告した。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

これはOpeque-2という1個の遺伝子に支配されている形質である。 これを近代的品種に取り込む研究が多くのグループにより開始されたが, 他の数個の補正遺伝子も発現に関与していることもあり, ほとんどのグループが実用化を断念した。 その中でCIMMYTは1970年に研究を開始し, 根気強く実用化のための研究・技術開発を行った。日本財団の支援を受けた笹川アフリカ協会の普及努力により1992年にガーナにて最初の品種が登録された。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

現在ではこの高たんぱくのトウモロコシは世界25カ国, 65万ヘクタールで栽培され, 栄養価の改善に役にたっている。 この成果を受け, 農業研究分野のノーベル賞といわれる「国際食糧賞」をCIMMYT研究員2人が2000年に受賞した。 30年かけた成果である。

|

|

| |

|

|

(合成コムギの開発) |

|

| |

|

|

似たような成果がCIMMYTのコムギ研究でもなされている。 コムギの祖先種から病気, 乾燥に強い形質を導入する本格的研究は70年代半ばに開始されたが, その成果は最近現場で利用され, 最新号(2006年2月11日号)のNew Scientistでも「合成コムギ」として高く評価されている。 1950年代に京都大学の木原均教授がコムギ進化・起源論のなかで「合成コムギ」という言葉を世界で最初に使ったが, コムギの起源とゲノム構成という当時の理論を育種の現場で実践し, 農家での栽培まで持ち込むには永い期間の基盤研究と現場での努力が必要であった。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

遺伝資源(祖先種)を使った基礎研究から実際の現場(品種改良)までつなげるには遺伝資源を良く知り, 現場利用を強く意識し, 根気強い努力と創意工夫が必要となり, それゆえにそれが成功すると世界的な成果・貢献となる。 |

|

| |

|

|

(世界の食糧 : 現状と将来) |

|

| |

|

|

「飽食の日本」という言葉が使われるようになって久しい。一方, 世界へ目を向けると世界の食糧事情は厳しさを増している。 日本の総人口(1.27億人)の7倍にあたる8億人が飢餓の状態にある。 鉄分摂取不足で健康が害されている人は,日本総人口の30倍近い35億人いる。 鉄分摂取不足で死亡する妊婦は毎年10万人に及ぶ。 ビタミンA不足に悩む人は2.5億人にのぼり, そのうち毎年50万人の子供が失明し, そのほとんどが死亡している。 飢餓の解消なくして貧困からの脱却はない。 今後の人口増加に追いつくためには2050年までに現在の食糧生産性を2倍にする必要があり, 遺伝資源の有効活用がその切り札になる。 総耕地面積が減少しつつある現在, もし単位面積当たりの生産性を倍増できないと, 今後食糧の値段は上がり, 国際的な取り合いになるのは必i至である。 |

|

| |

|

|

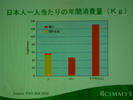

(日本における穀物の消費量) |

|

| |

|

|

その飽食日本において,主食は何であろうか? 消費量から言うと1人当たり年間60キロ弱の米が主食の地位を占めている。 一方, パン, パスタ, うどん, クッキー類として消費されるコムギの需要は50キロ近くに迫り, 世代によっては米の消費より多いのだろう。 またトウモロコシは家畜の飼料として使われるため, 一般消費者にはなじみが少ないが, 日本人が必要としている量は年間1人当たり130キロを超えている。 物価の優等生といわれる鶏卵も安く輸入されている飼料用トウモロコシのお陰である。 そして, 日本は小麦の約90%を, トウモロコシの100%を輸入に頼っている。 日本は小麦では世界で5~6番目の輸入大国であり, トウモロコシにいたっては世界最大の輸入国である。 |

|

| |

|

|

(世界の中の日本・・・「緑の革命」での貢献と受益) |

|

| |

|

|

Evenson and Gollin (Science, 2003) は「緑の革命」の最大の効果として世界レベルでの穀類の生産性があがり, 国際価格が安定している事を指摘している。 彼らの試算によると「緑の革命」が無かったら, 現在の穀類国際取引価格は現在より2倍高く, これを日本のコムギ, トウモロコシの年間総輸入量に換算すると, 日本は年間4,964億円(2004年統計, 米ドル=118円)多く輸入代金として支払わなければならない。 これは日本政府の2005年のODA総予算の60%,半分以上になる。 「緑の革命」で半矮性の農林10号という遺伝資源を世界の研究者と共有することにより, 日本は大きな貢献をし, さらに日本伝統の集約栽培そのものが世界の農業研究へ影響を与えたことは確かな事であるが,世界最大の食糧輸入国の日本の消費者が経済的に「緑の革命」最大の恩恵を受けているとも言えるのである。

このように世界は農業そして食を通じて繋がっている。 世界のどこかでの不作あるいは病気の発生(例えば, コムギさび病, 狂牛病, 鳥インフルエンザ)は他の地域へ間接, 直接的に影響する。 日本は水資源の大切さは強く認識されているが, 食糧の大量輸入はある意味では水資源の輸入ともいうことができ, 気候, 空気, 水, 遺伝資源等で世界が繋がっている限り,それらを主な資源とする農業は地球規模で緊密な連鎖関係そして相互依存体制が出来上がっている。 |

|

| |

|

|

(日本における農学研究 : 目的は?) |

|

| |

|

|

我々農学研究者は何のため研究を行っているのだろうか? 主に以下の2つが考えられる. つまり,(1)産業としての農林水産業を支える研究, (2)日本人の食糧の質・量の確保を支える研究. しかしながら, 現実には「研究のための研究」になってしまう場合が多いのではないであろうか. 日本の農林水産業が産業としてのGDP貢献が1.3%しかなく(2002年統計;ちなみに1970年では5.1%), 「飽食の日本」の中では健康志向, 自然回帰志向への研究が多くなっても仕方ないのだろうか? |

|

| |

|

|

(実学としての復権への道はあるか?) |

|

| |

|

|

「農学者」が生物学を基盤としながらも「生物学者」と一味違う専門家としての生きがい, 研究の面白さを見つけることが農学研究の再生, 復権へつながるのではないだろうか。 復権とは農学が社会へ貢献する事を自他共に認めることである。

そのための7つの提案をしたい。 |

|

| |

(1) |

実学としての意識を強く持つこと。 深い洞察による「問題発掘」から一歩進んで, 「問題解決」を強く意識して, 創意・工夫のある研究を行う必要がある。 生産, 流通, あるいは消費の現場で解決案を提示できるか? |

|

| |

(2) |

生産・消費の現場を知ること。 これはニーズの把握だけでなく発想の種がでてくる良い機会であり自分の成長の糧になる。 現場の経験がある人と交流を行う。 |

|

| |

(3) |

農学研究は国境を越えた普遍性がある事を信じること。 農業そのものは地域特異性が高いかもしれないが, 農学研究の成果は国内外で利用出来る場合が多い。例えば戦中, 戦後の苦しいとき米の代用品として日本人の胃袋を支えたサツマイモの研究蓄積は日本に沢山ある。 これは世界へ貢献できる経験・知識である。 |

|

| |

(4) |

世界を視野に入れた研究をおこなう。 日本という限定された農業環境から開放され, 世界の多様な農業体系, 生態系, 食文化, 土壌, 水資源利用等を見つめると現在の研究に大きなヒントを得ることが多い。 また世界への貢献は食糧輸入大国の日本への直接的な還元が期待できる。 世界の平和は日本の平和につながる。 |

|

| |

(5) |

若い世代の育成。 農業の現場を知らない大学の先生の指導を受けた学生が多いのが現実ではないだろうか? 若い世代で内向志向の傾向が強くなっているが, この点は農学研究では特に大きな問題となる。 日本, そして世界の農業の現場に若い時から接することが出来る体制を積極的に作っていく必要があるのではないだろうか。 |

|

| |

(6) |

幅広い教育。 日本の学部教育は農学全体の教育を通じて幅広い知識, 意欲を持った学生を育成することよりも, 専門化教育を早い段階から行う傾向がある。 隣の学科の研究は余り分からない, 又は関心がない生徒がほとんどではないだろうか。 大学院では学術論文を書くためのデータを積み上げる研究技術・手法の習得に専念し, 何のための研究かは余り考えないデータ作成技術にだけ長けた技術者が出来上がる。 |

|

| |

(7) |

農業は複合産業であり, 問題解決には総合的アプローチが必要となる。 育種, 土壌, 作物学, 食品工学等の各個の分野だけの活躍だけでは持続的な問題解決につながる場合は少ない。 さらに基礎研究から実用化までの長期戦略の努力・持続力を支える組織力が必要とである。研究交流そして, 専門性総合化のために日本農学会は大きな役割を果たすことが期待される。 |

|

| |

|

|

|

| |

|

|

(農学への思い) |

|

| |

|

|

1970年代に米が余り, そして減反政策が始まって以来, 日本においては 実学としての農学研究が目標を見失ってしまった(「失われた30年」)。 しかし人類にとって農業, 食糧生産は必須の過程である。 その基盤を作り上げる農学研究は今後一層その重要性を高めていくだろう。 西欧型とは違った農業体系, 食文化を作り上げた日本, そしてそれを支えた農業研究は世界, 特に開発途上国への応用に期待が出来る。 「世界の中の日本」を意識した時に,実学としての農学研究の復活が始まる。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|

|

|

|

|